【完全解説】炭水化物とダイエットの真実

「炭水化物を抜けば痩せる」とよく聞きますが、これは大きな誤解です。

炭水化物は私たちの主なエネルギー源で、上手に食べればダイエットを助けてくれます。

このガイドでは、最新の栄養の知見をもとに炭水化物の本当の役割と賢い取り入れ方をやさしく解説します。

- なぜ炭水化物が悪者になったのか

- 炭水化物が体でどんな働きをするのか

- いつ、どんな種類を、どれくらい食べればいいのか

読み終えるころには、炭水化物と上手に付き合うコツがつかめるはずです。

それでは、一緒に学んでいきましょう。

第一部:炭水化物のサイエンス – 基礎を徹底理解する

1章:炭水化物の定義:糖質と食物繊維

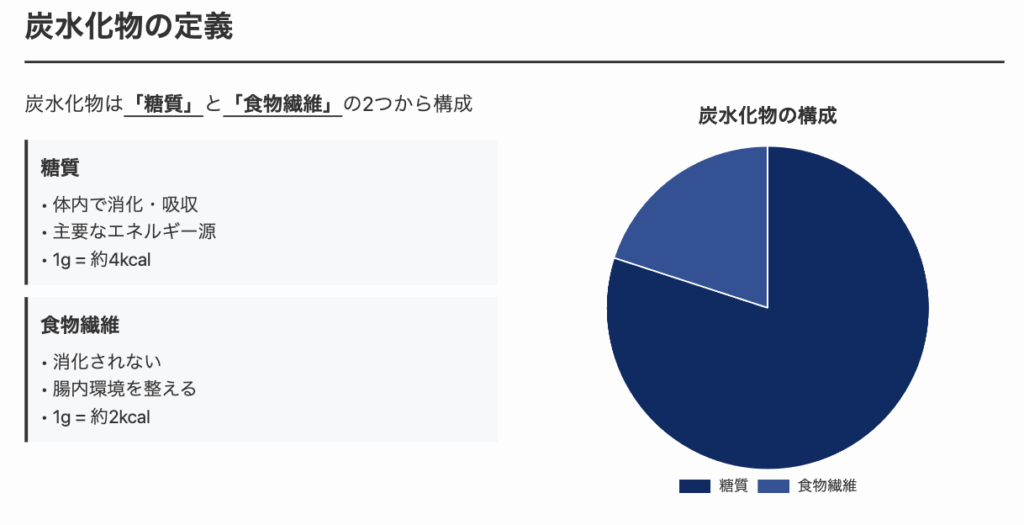

まず基本の定義から押さえましょう。私たちが「炭水化物」と呼ぶものは、単一の物質ではありません。炭水化物は、大きく分けて「糖質」と「食物繊維」の2つが合わさったものの総称です。

- 糖質 (Sugar / Carbohydrate)

- 働き: 体内で消化・吸収され、活動するための主要なエネルギー源となります。

- エネルギー量: 1グラムあたり約4キロカロリーのエネルギーを産生します。

- 食物繊維 (Dietary Fiber)

- 働き: 体の消化酵素では消化されず、主に腸内環境を整える役割を担います。

- エネルギー量: 消化されませんが、腸内細菌によって発酵・分解される過程で「短鎖脂肪酸」が生成され、これがエネルギーとして利用されるため、1グラムあたり約2キロカロリー程度のエネルギーになると考えられています。

この2つは全く異なる役割を持ちますが、多くの自然な食材には両方が含まれています。例えば、サツマイモを「炭水化物」と呼ぶとき、私たちはエネルギー源となるデンプン(糖質)と、お腹の調子を整えるセルロースなど(食物繊維)を同時に指しているのです。

2章:糖質の種類と特徴:単糖類から多糖類まで

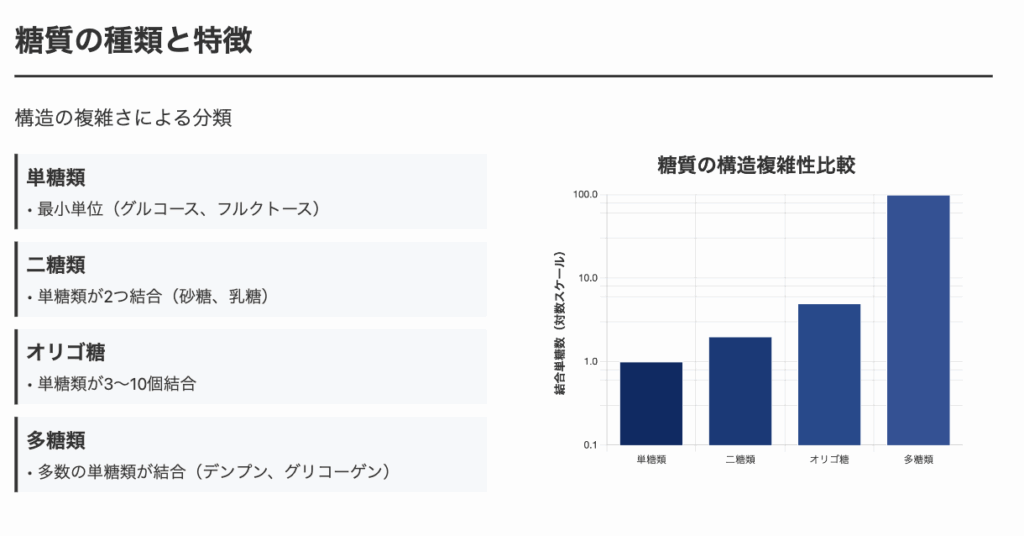

エネルギー源となる「糖質」は、その構造の複雑さによってさらに細かく分類されます。この分類を知ることは、食品が体内でどのように利用されるかを理解する上で非常に重要です。

- 単糖類(Monosaccharides)これ以上分解できない、糖質の最小単位です。タンパク質でいうアミノ酸のような存在です。

- グルコース(ブドウ糖): 血液中に存在し、脳や筋肉など全身の細胞で最も基本的なエネルギー源として利用されます。特に脳は、通常グルコースしかエネルギーにできません。

- フルクトース(果糖): 果物やハチミツに多く含まれる糖。甘みが強いのが特徴です。

- ガラクトース: 牛乳に含まれる乳糖(ラクトース)の構成成分です。

- 二糖類(Disaccharides)単糖類が2つ結合したものです。消化酵素によって単糖類に分解されてから吸収されます。

- スクロース(ショ糖): グルコース+フルクトース。いわゆる「砂糖」の主成分です。

- マルトース(麦芽糖): グルコース+グルコース。水飴や麦芽に含まれます。

- ラクトース(乳糖): グルコース+ガラクトース。牛乳や乳製品に含まれます。

- オリゴ糖(Oligosaccharides)単糖類が3〜10個ほど結合したものです。多くは難消化性で、人間の消化酵素では分解されにくく、そのまま大腸に届いて善玉菌のエサとなります。

- ラフィノース: 大豆やてんさい糖に含まれます。

- スタキオース: ラフィノースにガラクトースが結合したもので、同様に腸内環境を整えます。

- 多糖類(Polysaccharides)多数(数百〜数千)の単糖類が結合したものです。

- デンプン(Starch): 植物が光合成で作ったグルコースを貯蔵する形。米、小麦、芋類などの主成分です。消化酵素によってゆっくりとグルコースに分解され、エネルギー源となります。

- アミロース: 直鎖状の構造。硬めのお米などに多い。

- アミロペクチン: 分岐の多い構造。もち米などに多く、もちもちした食感の元。

- グリコーゲン(Glycogen): 動物が体内にグルコースを貯蔵する形。主に肝臓と筋肉に蓄えられます。

- セルロース(Cellulose): 植物の細胞壁を構成する主成分。人間は消化酵素を持たないため、食物繊維として機能します。

- デンプン(Starch): 植物が光合成で作ったグルコースを貯蔵する形。米、小麦、芋類などの主成分です。消化酵素によってゆっくりとグルコースに分解され、エネルギー源となります。

3章:食物繊維の驚くべき力:水溶性・不溶性の詳細な働き

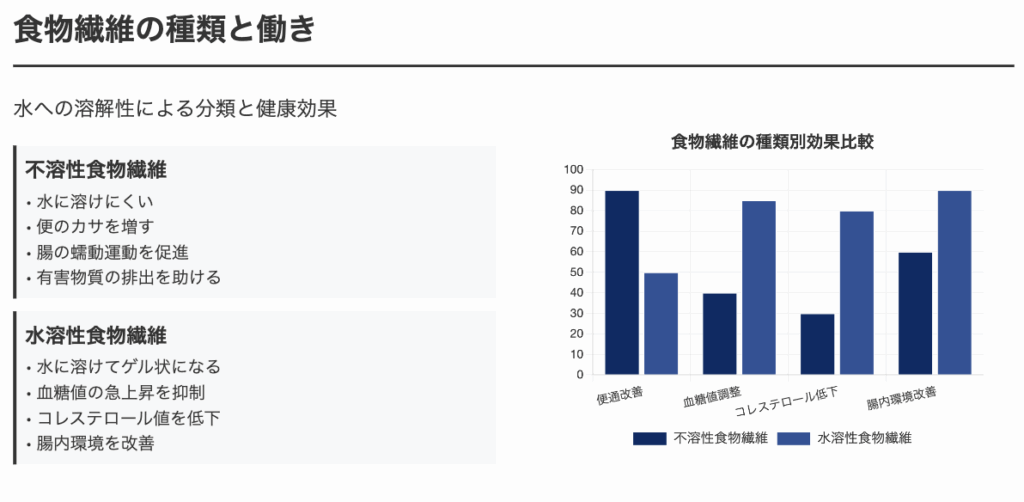

食物繊維は「食べ物のカス」ではありません。健康、特にダイエットにおいて極めて重要な役割を果たす機能性成分です。

- 不溶性食物繊維 (Insoluble Fiber)水に溶けにくい性質を持ち、主に穀物、野菜、豆類、きのこ類に含まれます。

- 特徴: 水分を吸収して大きく膨らむ(高い保水性・膨潤性)。

- 働き:

- 便のカサを増す: 腸内で膨らみ、便の量を増やして腸壁を刺激します。

- 腸のぜん動運動を促進: 腸の動きを活発にし、スムーズな排便を促します。便秘解消に効果的です。

- 有害物質の排出: 便と共に体内の有害物質を絡め取り、体外へ排出するデトックス効果も期待できます。

- 水溶性食物繊維 (Soluble Fiber)水に溶けるとネバネバ、ドロドロのゲル状になる性質を持ち、果物、海藻、大麦、オートミールなどに多く含まれます。

- 特徴: 高い粘性を持ち、腸内細菌によって分解(発酵)されやすい。

- 働き:

- 糖質の吸収を穏やかにする: ゲル状の食物繊維が糖質を包み込み、小腸での吸収速度を遅らせます。これにより、食後の血糖値の急激な上昇を抑制します。これはダイエットにおいて非常に重要なポイントです。

- コレステロールの吸収抑制: 脂肪の吸収に必要な胆汁酸を吸着して体外に排出するため、血中コレステロール値を低下させる効果があります。

- 腸内環境の改善(プレバイオティクス効果): 大腸で善玉菌(ビフィズス菌など)の優れたエサとなり、善玉菌を増やします。

- 短鎖脂肪酸の生成: 善玉菌が水溶性食物繊維を発酵させることで、酪酸、プロピオン酸、酢酸などの短鎖脂肪酸を生成します。これらは、腸の粘膜を健康に保つエネルギー源となるほか、脂肪の蓄積を抑えたり、食欲をコントロールしたり、全身の炎症を抑えたりと、驚くほど多様な健康効果を持つことが近年の研究で明らかになっています。

4章:炭水化物の消化・吸収・代謝の全プロセス

食べた炭水化物がどのようにしてエネルギーに変わるのか、その旅路を追ってみましょう。

- 口腔: ご飯(デンプン)を口に入れると、唾液に含まれる消化酵素「唾液アミラーゼ」によって分解が始まります。よく噛むことが重要なのはこのためです。

- 胃: 胃酸によってアミラーゼの働きは止まるため、胃では炭水化物の消化はほとんど行われません。

- 小腸: 膵臓から分泌される「膵アミラーゼ」によって、デンプンはさらに細かく二糖類(マルトースなど)に分解されます。そして、小腸の壁にある消化酵素(マルターゼ、スクラーゼ、ラクターゼなど)によって、最終的に最小単位である単糖類(グルコース、フルクトース、ガラクトース)にまで分解され、初めて体内に吸収されます。

- 肝臓: 吸収された単糖類は、門脈という血管を通ってまず肝臓に運ばれます。肝臓は栄養の司令塔です。

- エネルギーとして利用: すぐに必要な分のグルコースは、血液に乗って全身の細胞へ送られます。

- グリコーゲンとして貯蔵: 余ったグルコースは、非常食として肝グリコーゲンに変換され、肝臓に蓄えられます(約100g程度)。

- 中性脂肪として貯蔵: 肝グリコーゲンの貯蔵庫も満タンになると、さらに余ったグルコースは中性脂肪に変換されます。

- 全身の細胞へ: 肝臓から送り出されたグルコースは、血液中を流れ、血糖値を上昇させます。すると膵臓からインスリンというホルモンが分泌されます。インスリンは、細胞のドアを開けてグルコースを取り込ませる鍵のような役割を果たします。

- 筋肉: 筋肉に取り込まれたグルコースは、運動時のエネルギー源となるほか、筋グリコーゲンとして貯蔵されます(約200〜400g程度)。筋グリコーゲンは、血糖値の維持には使われず、その筋肉が活動するためだけに使われます。

- 脂肪組織: エネルギーとして使われなかったグルコースは、脂肪組織に取り込まれ、中性脂肪として蓄えられます。これが体脂肪です。

- 脳: 脳は常に大量のグルコースを消費し続けます。

この一連の流れを理解すると、炭水化物が単に「太る原因」なのではなく、生命維持に不可欠なエネルギー供給システムの一部であることがわかります。

第二部:現代の食事と炭水化物を巡る大きな誤解

5章:現代は「脂質過剰」時代:歴史が示す食生活の変化

「現代人は炭水化物を摂りすぎている」というのは本当でしょうか? 答えは、歴史的なデータを見ると明確に「NO」です。

上のグラフが示すように、日本人の食事における栄養素の割合は、この半世紀で劇的に変化しました。

- 1950年代: 総摂取エネルギーの約8割を炭水化物から、脂質はわずか1割程度でした。

- 2019年: 炭水化物の割合は5割まで減少し、代わりに脂質の割合が3割にまで急増しています。

- 若年層(20〜30代): さらにこの傾向は顕著で、炭水化物が4割、脂質も4割という、かつてないバランスになっている人が少なくありません。

私たちは「炭水化物過剰」なのではなく、**「脂質過剰・炭水化物不足」**の時代に生きているのです。

なぜ脂質が増えたのか?

- 調理法の変化: かつての「煮る・蒸す・焼く」中心から、「炒める・揚げる」が食卓の主役になりました。これにより、調理油(主に植物油)の使用量が爆発的に増えました。

- 加工食品・外食の普及: 脂質が多く含まれる肉製品、お菓子、冷凍食品、レトルト食品、ファストフード、ドレッシングなどが日常的に消費されるようになりました。

ドーナツやハンバーガーは炭水化物の塊だと思われがちですが、実際にはエネルギー比の半分以上を脂質が占めているケースがほとんどです。知らず知らずのうちに、私たちは脂質過剰な食生活に陥っているのです。

6章:「炭水化物は太る」の嘘:根本原因は「耐糖能」の低下にある

「でも、昔より炭水化物を減らしているのに、なぜ肥満や糖尿病は増え続けているの?」

その最大の鍵を握るのが「耐糖能(たいとうのう)」という概念です。

耐糖能とは、摂取した糖質(炭水化物)を効率よく処理し、エネルギーとして利用する能力のことを指します。

- 耐糖能が正常な状態: 食事で炭水化物を摂っても、インスリンが適切に働き、グルコースは速やかに細胞に取り込まれてエネルギーになります。血糖値は乱高下せず、脂肪も蓄積されにくいです。

- 耐糖能が異常(低下)した状態: 炭水化物を摂ると、グルコースをうまく処理できません。血液中にグルコースが溢れてしまい(高血糖)、それを処理するために大量のインスリンが分泌されます。このインスリンの過剰分泌が、脂肪の蓄積を強力に促進します。これが「炭水化物を食べると太る」状態の正体です。

では、なぜ耐糖能は低下するのでしょうか?

驚くべきことに、その最大の原因は「炭水化物の摂りすぎ」ではなく、**「脂質の過剰摂取」と「食物繊維不足」**にあります。

このメカニズムは**「ランドルサイクル(グルコース-脂肪酸サイクル)」**として知られています。非常に簡単に言うと、体内のエネルギー利用は、糖質と脂質でシーソーのような関係になっています。

- 脂質を過剰に摂取し続けると、体は脂質を優先的にエネルギーとして使うモードになります。

- この「脂質燃焼モード」が続くと、糖質をエネルギーに変えるための代謝経路にブレーキがかかってしまいます。

- その結果、いざ炭水化物(糖質)が体内に入ってきても、細胞はそれを受け付けにくくなり(インスリン抵抗性)、血糖値が上がりやすくなってしまうのです。

つまり、**「炭水化物を食べて太る」のではなく、「脂質過剰な食事を続けた結果、炭水化物を処理できない体になってしまい、太りやすくなった」**というのが正しい順序です。

原因と結果を取り違えてはいけません。炭水化物は悪者ではないのです。あなたの体が、炭水化物を正しく使えなくなっていることこそが問題なのです。

第三部:なぜ炭水化物が不可欠なのか?科学的根拠

7章:人類進化の鍵は炭水化物だった:脳の発達との密接な関係

炭水化物の重要性は、人類が歩んできた数百万年の歴史そのものが証明しています。

約600万年前に誕生した初期の人類の脳は、それほど大きくありませんでした。しかし、約200万年前に、脳は急激に巨大化します。この「大躍進」の原動力となったのが、「火の使用」と、それによる「加熱した炭水化物の摂取」でした。

- 火による調理の革命: それまでの人類は、生の植物などを食べていました。しかし、火を使うことで、芋などのデンプン質の根茎類を加熱調理できるようになりました。

- デンプンの消化効率アップ: 生のデンプンは硬い結晶構造のため、人間はうまく消化できませんでした。しかし、加熱することでこの構造が壊れ(糊化)、消化酵素で簡単にグルコースに分解できるようになりました。

- 脳へのエネルギー供給: これにより、人類は初めて、安定的かつ大量にグルコース(糖質)をエネルギーとして得られるようになったのです。大きく、活動的な脳を維持するには、膨大なエネルギーが必要です。このエネルギー供給の安定化が、私たちの複雑な思考や言語能力を持つ大きな脳の発達を可能にしたと考えられています。

脳が大きくなったから炭水化物を食べるようになったのではなく、炭水化物を効率よくエネルギーにできるようになったから、脳を大きくすることができたのです。

8章:最もクリーンなエネルギー源:エネルギー代謝学から見た優位性

私たちの体は、炭水化物、脂質、タンパク質の三大栄養素すべてをエネルギー(専門的にはATP:アデノシン三リン酸)に変えることができます。しかし、その「質」は全く異なります。結論から言うと、炭水化物は最も効率的でクリーンなエネルギー源です。

- 酸素効率が最も良い(呼吸商が高い)エネルギー産生には酸素が必要ですが、栄養素によって必要な酸素の量と、その際に発生する二酸化炭素の量が異なります。

- 炭水化物: 燃焼時に、消費する酸素の量に対して多くの二酸化炭素を発生させます(呼吸商=1.0)。

- 脂質・タンパク質: 多くの酸素を必要とする割に、二酸化炭素の発生量が少ないです(呼吸商≒0.7〜0.8)。「二酸化炭素は悪いもの」というイメージがあるかもしれませんが、実は体内の二酸化炭素濃度が適切に保たれることで、赤血球から細胞へ酸素が受け渡されやすくなる「ボーア効果」という現象が起こります。つまり、炭水化物をメインのエネルギー源にすると、全身の細胞に効率よく酸素が供給され、エネルギッシュな状態を保てるのです。脂質中心のエネルギー産生は、いわば「燃費の悪いエンジン」で、細胞を酸欠状態に陥らせやすくなります。

- 有害な代謝副産物が少ない

- タンパク質を燃やすと…: 有毒なアンモニアが発生します。これを無害な尿素に変えるために、肝臓で解毒処理(尿素回路)が必要となり、余計なエネルギーと臓器の負担を強いられます。

- 脂質を燃やすと…: エネルギー産生の過程で、細胞を傷つける活性酸素が炭水化物よりも多く発生しやすいことが知られています。

- 炭水化物を燃やすと…: 最終的に水と二酸化炭素という、クリーンな物質に分解されます。

9章:脳と赤血球の特殊なエネルギー事情:なぜブドウ糖が必須なのか

私たちの体の中でも、特に炭水化物(ブドウ糖)を偏愛し、それなしでは生きていけない臓器があります。それが**「脳」と「赤血球」**です。

- 脳:

- 重量は体重のわずか2%ですが、安静時の総エネルギー消費量の20〜25%、血液中のグルコースの実に60%を消費する大食漢です。

- 脳の神経細胞は、通常、エネルギー源としてグルコースしか利用できません。脂肪酸は血液脳関門というバリアを通過できないため、脳のエネルギーにはなれません。

- 赤血球:

- 全身に酸素を運ぶ重要な細胞ですが、エネルギー産生工場であるミトコンドリアを持っていません。

- そのため、酸素を使わない方法(嫌気的解糖)でエネルギーを作る必要があり、その唯一の燃料がグルコースです。

つまり、私たちが生きて思考し、全身に酸素を届けるという生命の根幹をなす活動は、炭水化物によって支えられているのです。

10章:炭水化物不足が引き起こす深刻なリスク:糖新生からホルモンバランスの乱れまで

では、ダイエットのために炭水化物を極端に制限すると、体の中では何が起こるのでしょうか?

- 最後の手段「糖新生」の発動脳などに必須のグルコースを供給するため、体は緊急事態モードに入ります。肝臓で、アミノ酸(主に筋肉を分解して調達)や乳酸、脂肪(グリセロール部分)から、無理やり糖を作り出す**「糖新生」**というプロセスが活発になります。

- デメリット:

- 筋肉が分解される: ダイエットで最も避けたい筋肉量の減少を招きます。

- 肝臓への多大な負担: 非常に効率の悪いプロセスで、肝臓を疲弊させます。

- ビタミン・ミネラルの浪費: 糖新生にはナイアシンなどのビタミンが大量に消費されます。

- デメリット:

- ストレスホルモンの増加糖新生を促進するために、体はコルチゾールやアドレナリンといった「闘争・逃走ホルモン」(ストレスホルモン)を大量に分泌します。

- 一時的に頭がシャキッとしたり、集中力が高まったりするように感じることがありますが、これは体が常に緊張・興奮状態にあるサインです。

- 長期的には、慢性疲労、免疫力低下、消化能力の低下、睡眠の質の悪化などにつながります。

- 甲状腺機能の低下体はエネルギー不足の危機を察知し、省エネモードに入るために、体の代謝を司る甲状腺ホルモンの働きを低下させます。これは、痩せにくく、冷えやすく、疲れやすい体質を招く原因となります。

- ケトン体の産生糖質が枯渇すると、体は脂肪を分解してケトン体という物質を代替エネルギーとして使い始めます。ケトン体は脳のエネルギーにもなりますが、脳が必要とするエネルギーの20%程度しか賄えないと報告されています。ケトン体産生はあくまで緊急時のバックアップシステムであり、常用すべき状態ではありません。

- 必須栄養素の不足炭水化物を多く含む芋類、果物、全粒穀物などを避けることで、現代人に不足しがちな以下の重要な栄養素が、さらに欠乏しやすくなります。

- 食物繊維

- ビタミンC

- カリウム

- マグネシウム

- 鉄

極端な炭水化物制限は、短期的には水分が抜けて体重が減ることがありますが、長期的には筋肉を失い、代謝を落とし、心身に多大なストレスをかける、極めて不健康な行為なのです。

第四部:ダイエット成功のための炭水化物完全戦略

11章:理想的なPFCバランスとは?

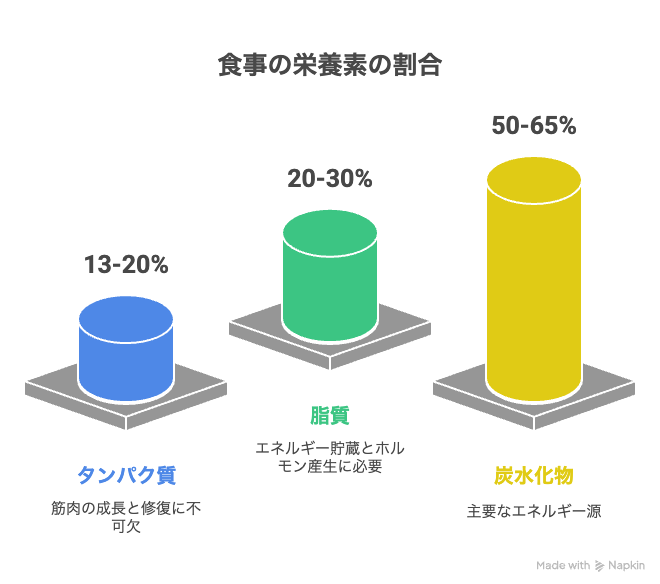

では、具体的にどのくらいの炭水化物を摂れば良いのでしょうか。厚生労働省が「日本人の食事摂取基準」で示している、健康を維持・増進するための理想的なエネルギー産生栄養素バランス(PFCバランス)は以下の通りです。

- P:タンパク質 (Protein): 13〜20%

- F:脂質 (Fat): 20〜30% (※高齢者は20〜25%)

- C:炭水化物 (Carbohydrate): 50〜65%

総摂取エネルギーの半分以上を炭水化物から摂ることが、国レベルで推奨されているのです。

- なぜこのバランスなのか?: この比率は、世界中の疫学研究から導き出された、生活習慣病のリスクが最も低く、長寿につながる可能性が高い「黄金比」です。

- 45%を下回ると: 食物繊維、マグネシウム、カリウム、ビタミンCなどの不足が顕著になることが分かっています。

- 糖質制限食のリスク: 多くの大規模な疫学調査で、炭水化物摂取比率が低い(40%未満など)食事を続けると、総死亡率が上昇するという結果が報告されています。

12章:GI値・GL値を理解し、血糖値を賢くコントロールする

炭水化物の「質」を考える上で参考になるのが「GI値」と「GL値」です。

- GI値 (Glycemic Index):

- ある食品を摂取した後の血糖値の上昇度合いを、ブドウ糖を100として相対的に示した数値です。

- GI値が高い食品ほど血糖値が急上昇しやすく、低い食品ほど穏やかに上昇します。

- 高GI食品(70以上): 白米、食パン、じゃがいも、砂糖など

- 中GI食品(56〜69): パスタ、うどん、かぼちゃなど

- 低GI食品(55以下): 玄米、全粒粉パン、オートミール、そば、芋類、果物、葉物野菜など

- GL値 (Glycemic Load):

- GI値は食品に含まれる炭水化物50gを摂取した場合の数値ですが、実際に一度に食べる量は食品によって異なります。そこで考案されたのがGL値です。

- 計算式: GL値 = GI値 × 1食あたりの炭水化物量(g) ÷ 100

- GI値だけでなく、実際に食べる「量」も考慮しているため、より実践的な指標と言えます。例えば、スイカはGI値が高いですが、水分が多く1食あたりの炭水化物量が少ないため、GL値は低くなります。

GI/GL値活用のポイント:

- あくまで目安: GI値は調理法や一緒に食べるものによって大きく変動します。例えば、食物繊維やタンパク質、脂質と一緒に摂ると、GI値の高い食品でも血糖値の上昇は緩やかになります。

- 低GI/GL食品を選ぶ: 基本的に、GI/GL値が低い、未精製で食物繊維が豊富な炭水化物(玄米、全粒粉、芋類など)を選ぶことが、血糖値の安定と健康的なダイエットにつながります。

- 固執しすぎない: GI値だけに囚われて、栄養価の高いじゃがいもやかぼちゃを過度に避ける必要はありません。全体の食事バランスが最も重要です。

13章:炭水化物の「質」を見極める:最強の炭水化物源はこれだ

ここでは、主要な炭水化物源について、その栄養価、メリット・デメリットを徹底的に解説します。

1. 米(白米 vs 玄米)

- 白米:

- メリット: 糠と胚芽が取り除かれているため消化が良く、胃腸が弱い人や、多くのエネルギーを必要とするアスリートなどには適しています。抗栄養素や重金属のリスクが低い。

- デメリット: ビタミン、ミネラル、食物繊維が大幅に失われているため、栄養価は低く、血糖値が上がりやすい。

- 無洗米: 洗うことで失われる栄養素が残るため、通常の白米より栄養価が高い場合があります。

- 玄米:

- メリット: 食物繊維は白米の約5倍、ビタミンB群やマグネシウムなども豊富。栄養価が非常に高く、GI値も低い。

- デメリット:

- 消化: 食物繊維が多く硬いため、消化能力が低い人には負担になることがある。

- 抗栄養素: 糠層にはフィチン酸やレクチンなどの抗栄養素が含まれ、ミネラルの吸収をわずかに阻害する可能性があります。しかし、浸水や加熱、発芽させることでその影響は大幅に軽減でき、通常の摂取量で問題になることはほとんどありません。

- 重金属・農薬: 糠層に蓄積しやすいため、白米よりは含有量が多くなる傾向があります。気になる場合は、よく洗う、無農薬のものを選ぶなどの対策が有効です。

- 結論: 自身の消化能力に合わせて選ぶのが最適です。白米を主食にする場合は、他の食材(芋類、果物、野菜など)で栄養を補う意識が重要です。

2. 小麦製品(パン、パスタなど)

- 精製小麦粉: 白米と同様、栄養価は低いです。

- 全粒粉: 玄米と同様、栄養価が高いです。選ぶなら全粒粉製品がおすすめです。

- グルテン: 小麦に含まれるタンパク質。一部の人では、腸の炎症を引き起こし、リーキーガット症候群(腸漏れ)の原因となる可能性が指摘されています。しかし、これは全ての人に当てはまるわけではありません。小麦製品を食べて不調(腹部膨満、下痢、便秘、肌荒れなど)を感じる場合は、一時的に控えてみる価値はあります。

3. 麦類(オートミール、大麦など)

- 栄養価: 食物繊維、特に水溶性食物繊維のβ-グルカンが非常に豊富。ビタミン、ミネラルも多く、腸内環境改善や血糖値コントロールに非常に優れています。

- 注意点: 食物繊維が多すぎるため、消化能力が低い人や、急に大量に食べるとお腹が張ることがあります。少量から試すのがおすすめです。

4. 芋類(サツマイモ、ジャガイモなど)

- 栄養価: ビタミンC(熱に強い)、カリウム、食物繊維が非常に豊富。まさに「畑のスーパーフード」です。

- 特徴: ジャガイモは敬遠されがちですが、栄養価は非常に高いです。サツマイモは低温でじっくり加熱すると、酵素の働きで甘みが増し、消化も良くなります。冷やすと難消化性のでんぷん(レジスタントスターチ)が増え、腸内環境に良い影響を与えます。

5. 果物

- 誤解: 「果物は果糖が多いから太る」は大きな誤解です。

- 真実: 果物は水分が多く低カロリー。そして、現代人に不足しがちなビタミン、ミネラル、カリウム、食物繊維、抗酸化物質の宝庫です。

- 健康効果: 多くの研究で、果物の摂取量が多いほど、肥満、糖尿病、心疾患のリスクが低いことが示されています。果物に含まれるフルクトースは、清涼飲料水に含まれる異性化糖とは代謝経路が異なり、食物繊維などと一緒に摂取するため、血糖値への影響は極めて穏やかです。ダイエット中こそ積極的に摂りたい食材です。

6. 野菜

- 栄養価: 低カロリーながら、ビタミン、ミネラル、食物繊維、ファイトケミカルが豊富。特にカボチャ、ニンジン、ブロッコリーなどの緑黄色野菜は栄養価が高いです。

- 調理法: 生野菜は消化に負担がかかる場合があるため、スープや鍋物のように加熱してカサを減らし、汁ごと栄養を摂るのが効率的です。

7. 砂糖

- 白砂糖: ミネラルなどが取り除かれた、ほぼ純粋なエネルギー(カロリー)です。栄養価はありません。

- 黒糖・てんさい糖: ミネラル分が残っているため、白砂糖よりは栄養的価値があります。

- 異性化糖(果糖ブドウ糖液糖など): 最も避けるべき糖質の一つ。工業的に作られたもので、肥満や脂肪肝との関連が強く指摘されています。

- 結論: 砂糖は栄養がないため、摂取は最小限に。料理に使うならミネラルの残る黒糖などを少量。異性化糖が含まれる加工食品や飲料は避けましょう。

14章:時間栄養学:いつ炭水化物を食べるのが最適か

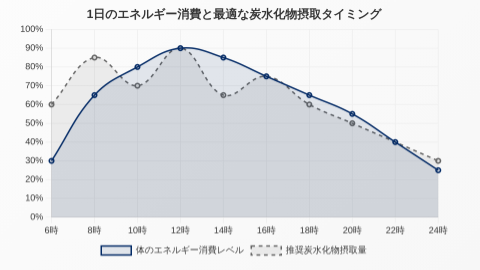

何を食べるかだけでなく、「いつ食べるか」も重要です。

- 朝: 睡眠中に枯渇した肝グリコーゲンを補充し、脳と体にエネルギーを供給するために、朝食での炭水化物摂取は非常に重要です。朝食を抜くと、体は筋肉を分解してエネルギーを作り出そうとします。

- 昼: 活動のピークに向けて、しっかりエネルギーを補給します。午後の集中力維持にもつながります。

- 夜: 「夜に炭水化物を食べると太る」は迷信です。夜間も体はエネルギーを消費しており、良質な睡眠や翌日の回復のためにも適度な炭水化物は必要です。ただし、活動量が減るため、消化の良いものを適量にするのが良いでしょう。また、炭水化物はリラックスホルモンであるセロトニンの材料となり、睡眠の質を高める効果も期待できます。

15章:運動パフォーマンスを最大化する炭水化物摂取術

ダイエット目的で運動するなら、炭水化物の摂取は必須です。

- 運動前の炭水化物: 運動のエネルギー源となる筋グリコーゲンを十分に満たしておくことが重要です。運動の2〜3時間前に、おにぎりやバナナなど消化の良い炭水化物を摂ることで、パフォーマンスが向上し、より多くのカロリーを消費できます。

- 運動後の炭水化物: 運動で消費された筋グリコーゲンを速やかに回復させることが、筋肉の修復と成長、そして次回のトレーニング効果を高める鍵です。運動後30分〜1時間以内に、タンパク質と合わせて炭水化物を摂取するのが「ゴールデンタイム」です。

16章:炭水化物と腸内環境:美と健康は腸から始まる

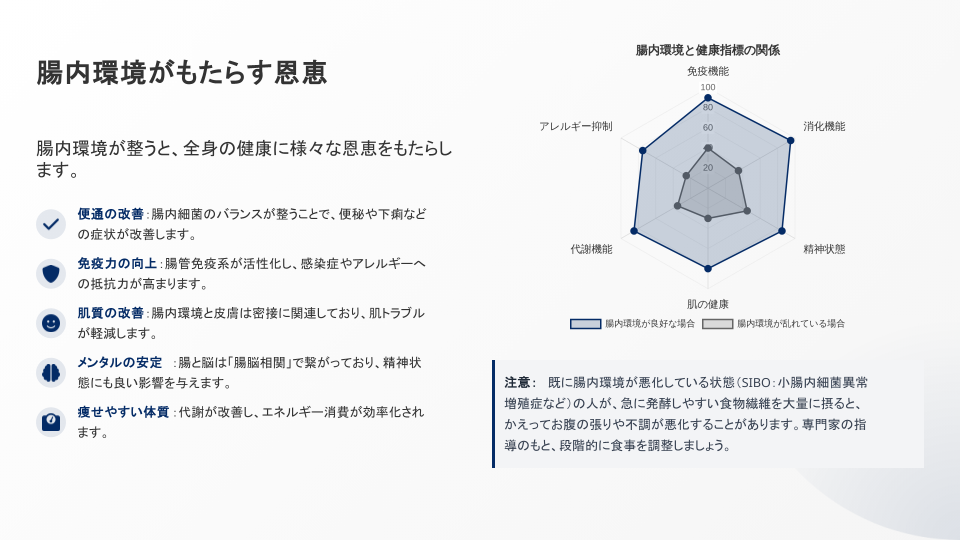

炭水化物の「質」は、腸内環境を劇的に変えます。

- 最高のプレバイオティクス: 水溶性食物繊維やレジスタントスターチ(冷えたご飯や芋類)は、善玉菌の最高のエサ(プレバイオティクス)です。これらを積極的に摂ることで、腸内フローラが改善し、短鎖脂肪酸が豊富に産生されます。

- 腸内環境がもたらす恩恵: 腸内環境が整うと、便通が改善するだけでなく、免疫力の向上、肌質の改善、アレルギーの抑制、メンタルの安定、そして痩せやすい体質につながることが分かっています。

- SIBOやリーキーガット: ただし、既に腸内環境が悪化している状態(SIBO:小腸内細菌異常増殖症など)の人が、急に発酵しやすい食物繊維(オリゴ糖など)を大量に摂ると、かえってお腹の張りや不調が悪化することがあります。その場合は、専門家の指導のもと、段階的に食事を調整する必要があります。

第五部:ケース別・炭水化物摂取ガイド

17章:女性のための炭水化物摂取法:ホルモンバランスを味方につける

女性は男性と比べて、ダイエットにおいて炭水化物摂取で特に気をつけるべき点があります。

- カロリー不足に注意: 女性は「痩せたい」という思いから、極端なカロリー制限に陥りがちです。特にオートミールなど低カロリーな炭水化物ばかりを主食にすると、知らず知らずのうちにエネルギー不足になり、代謝が低下してかえって痩せにくくなることがあります。基礎代謝を維持するためにも、白米などの消化しやすくエネルギーを確保しやすい炭水化物を適切に摂ることが重要です。

- 消化能力: ホルモンバランスの影響で、男性より消化機能がデリケートな場合があります。玄米や食物繊維の多い食事が合わないと感じる場合は、無理せず白米や消化の良い芋類などを選び、他の野菜や果物で栄養を補うのが賢明です。

- ホルモンバランス: 極端な糖質制限は、女性ホルモンのバランスを崩し、月経不順や無月経を引き起こすリスクがあります。健康と美を保つためにも、適切な炭水化物摂取は不可欠です。

18章:炭水化物と精神・食欲の関係:セロトニンを味方につける方法

炭水化物は、私たちのメンタルヘルスや食欲コントロールにも深く関わっています。

- 幸せホルモン「セロトニン」: 精神の安定に関わる神経伝達物質「セロトニン」は、脳内で必須アミノ酸のトリプトファンから作られます。このトリプトファンが脳に運ばれる際に、炭水化物を摂取してインスリンが分泌されることが、効率的な輸送を助けることが分かっています。

- 炭水化物不足とイライラ: 炭水化物が不足すると、セロトニンの生成が滞り、イライラしやすくなったり、気分が落ち込んだり、甘いものへの渇望が強まったりすることがあります。

- 食欲コントロール: 適切な炭水化物摂取は、血糖値を安定させ、満足感を与えることで、過剰な食欲を抑えるのに役立ちます。無理な我慢ではなく、体を栄養で満たしてあげることが、食欲コントロールの鍵です。

第六部:実践編

19章:1日のモデル食事プランと炭水化物を活用したレシピのヒント

【モデル食事プラン(約1800kcal / 炭水化物比率 約55%)】

- 朝食 (8:00)

- 玄米ご飯(150g)

- 納豆(1パック、タレ・からし付き)

- 具沢山の味噌汁(わかめ、豆腐、ねぎ、きのこ)

- 焼き鮭(1切れ)

- キウイフルーツ(1個)

- 昼食 (12:30)

- サツマイモ(中1本、約200g)

- 鶏胸肉のハーブ焼き(100g)

- ブロッコリーとミニトマトのサラダ(オリーブオイルと塩で)

- 間食 (16:00)

- 無糖ヨーグルト(100g)

- ミックスベリー(冷凍、30g)

- 素焼きナッツ(少量)

- 夕食 (19:30)

- 白米ご飯(120g)

- 豚肉と野菜の生姜焼き(豚ロース、玉ねぎ、ピーマン)

- ほうれん草のおひたし

- かぼちゃの煮物

【レシピのヒント】

- ご飯には押し麦やもち麦を混ぜて炊くと、手軽に水溶性食物繊維を増やせます。

- スープや鍋物は、野菜のカサが減ってたくさん食べられ、溶け出した栄養素も逃さず摂れるのでおすすめです。

- ドレッシングは市販品を避け、オリーブオイル、塩、胡椒、レモン汁、酢などで手作りすると、余計な脂質や添加物をカットできます。

20章:Q&A:炭水化物に関するあらゆる疑問を解消する

実際にお客様からのよくある【炭水化物】の質問を集めてみました!

おわりに:炭水化物を味方につけて、一生ものの健康を手に入れる

ここまで、お読みいただきありがとうございました。

私たちは、炭水化物が単なるエネルギー源ではなく、人類の進化を支え、脳を働かせ、心身の健康を維持するために不可欠な、生命の根幹をなす栄養素であることを学んでいただけたかと思います。

炭水化物を悪者にするダイエットは、シンプルで分かりやすいかもしれません。ですが本当の敵は炭水化物ではなく、現代社会に蔓延する「脂質過剰」な食生活と、それによって引き起こされる「耐糖能の低下」です。

どうか、もう炭水化物を恐れないでください。

白米、玄米、パン、芋、果物…。それぞれの個性と栄養を理解し、尊重し、感謝していただく。食物繊維で腸を育て、適度な糖質で体を満たす。それこそが、ストレスなく続けられる、最も賢明で健康的なダイエット法です。

この記事で得た知識が、あなたの食生活をより豊かで楽しいものに変え、リバウンドとは無縁の一生ものの健康を手に入れるための助けとなれば、嬉しいです。